作者: 来源: 牡丹晚报 发表时间: 2025-06-27 09:37

□冯祥光

暮色中的广州总笼着一层琥珀色的光晕,珠江新城林立的写字楼间,我拐进一条烟火气氤氲的老街。玻璃橱窗上“手工面”三个字被水汽晕染,像一幅未干的水墨画。饥肠辘辘的我,推开吱呀作响的玻璃门,跌入蒸腾着面香的温暖世界。

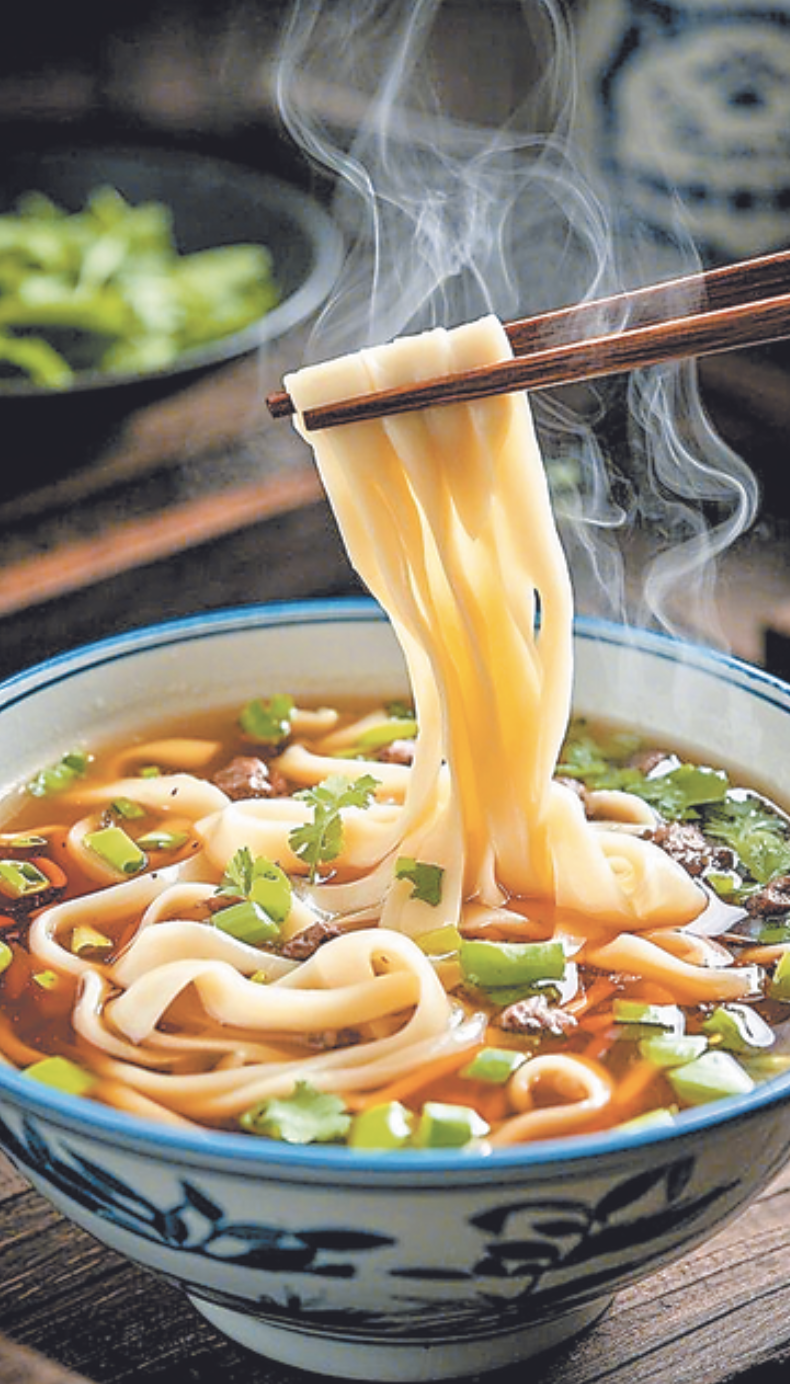

老板娘系着蓝白格子围裙从灶台后探出身,鬓角的碎发沾着面粉,笑起来眉眼弯弯,像春日里刚融化的溪流。下单后不过片刻,一碗热气腾腾的面条便落在桌上。细白的面条卧在琥珀色的汤里,几缕葱丝浮在表面,看似寻常,可当筷子触碰到面条的瞬间,我便察觉到了异样——不同于机器压制面条的光滑规整,这些面条带着自然的纹理,入口时弹牙的触感层层递进,仿佛每一根都藏着故事。

出于好奇,我忍不住问老板娘,“你家的面有点不一样哦?”

“吃出不同了吧?”老板娘擦着手走过来,目光狡黠,不等我开口,她已自顾自地笑道,“这是真正的手工面,从揉面到擀面,全靠一双手。”说罢,她热情地邀我到后厨门口。透过半开的木门,案板上堆着小山似的面粉,一根擀面杖横卧在旁,沾着星星点点的面粉,宛如被月光浸染的树枝。

“现在都说自己是手工面,其实大多是机器挤压的。”我忍不住感叹,“您这么辛苦地亲手做,一天得耗费多少精力?”老板娘抓起面团,用力摔在案板上,沉闷的声响惊飞了窗外的麻雀。“就因为大家都图省事,我才偏要做不一样的。”她的眼神亮起来,“创新不就是把老手艺琢磨出新花样?机器做的面是快,但少了那份人情味。”

我由衷地竖起大拇指:“老板娘不但颜值高,情商高,经商技巧也高!”她被逗得哈哈大笑,银铃般的笑声在店里回荡:“你慢慢吃,我去忙了!”看着她转身忙碌的背影,我忽然想起老家的父亲。

记忆里的鲁西南乡村,砖瓦房的烟囱里总是飘着袅袅炊烟。母亲走得早,父亲一个人扛起了家里家外。清晨,他披着星光下田;傍晚,又踩着暮色归家。洗衣、做饭、干农活,他的双手虽布满老茧,却总能变出最温暖的美味。最难忘的,是他做手擀面的样子。

父亲总说,做手擀面急不得。他会提前半天和面,让面团在面盆里醒醒。揉面时,他扎着旧围裙,弓着背,像对待珍宝般反复按压、折叠,汗水顺着脸颊滑落,滴在案板上。擀面杖在他手中如行云流水,面团渐渐化作“薄如蝉翼”的面饼,再用刀切成粗细均匀的面条。土灶里的柴火噼啪作响,铁锅水烧开的瞬间,面条如鱼般跃入锅中。出锅时,撒上一把嫩绿的香菜,淋上几滴自家榨的香油,那香气能勾得全村的孩子都往我家跑。

那时的手擀面是家常便饭,却承载着最深沉的父爱。父亲总把碗里的鸡蛋、青菜夹给我和哥哥,自己只吃几根面条,就着面汤吞咽粗粮。吸饱了阳光与汗水的面条,在齿间弹开,仿佛连日子都变得有了嚼劲。

后来,人们的生活条件渐渐好了,超市里的挂面、速冻水饺堆满货架,可父亲依然坚持着擀面条的习惯。逢年过节回家,总能在厨房看到他忙碌的身影。案板上的面粉像雪,擀面杖滚动的声音,是最动听的归家曲。只是不知何时,父亲的腰弯得更厉害了,也添了许多白发。

如今,我常年在外奔波,为生活、为理想打拼。行李箱里总塞着父亲晒的小鱼干、腌的咸菜,却很少有时间坐在饭桌前,吃一碗他亲手擀的面条。

窗外的霓虹渐次亮起,将面馆的玻璃映得五彩斑斓。老板娘不时穿梭在桌椅间,热情地招呼客人。她的坚持,何尝不是另一种形式的爱?在这个追求效率的时代,总有人愿意放慢脚步,用双手赋予食物灵魂,用匠心守护一份温暖。

踏出店门的瞬间,晚风裹着面香扑面而来。城市的灯火璀璨,可最让我牵挂的,依然是老家那间飘着手擀面香气的小屋,和父亲在案板前忙碌的身影。或许,有些味道早已刻进骨子里,成为生命中最温暖的底色,无论走多远,都不会褪色。

鲁公网安备 37172902372011号

鲁公网安备 37172902372011号