作者: 姜培军 来源: 牡丹晚报 发表时间: 2020-08-28 10:18

□记者姜培军

今年是中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利75周年。抗日战争,那段血与火凝聚的历史记忆不仅铭记在人们心中、书写在教科书上,还镌刻在一件件留存至今的抗战文物上。

每件抗战文物背后都有一段意味隽永的故事,它让我们记住了那段不容遗忘的历史,也让大历史变得鲜活生动、真实感人。

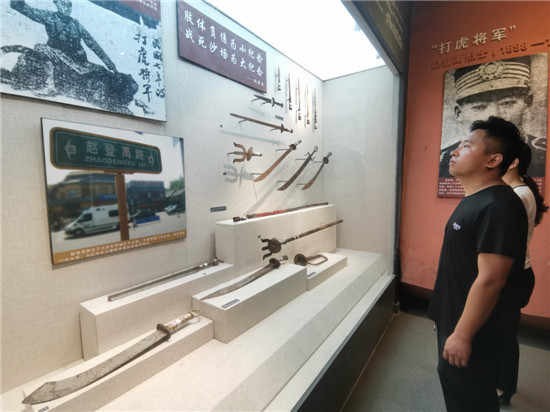

“一物胜千言”,与文物的对话,就是一场跨越时空的交流,它能带领我们走进历史的深处,体味独特的历史气息。8月26日,牡丹晚报全媒体记者跨过镌刻着冀鲁豫地区英雄儿女名字的英魂之门,走进菏泽市抗日纪念馆,近距离“触摸”馆藏文物,深入挖掘部分文物背后的感人故事。

一袋血粮

一面坍塌的土墙,一道破旧的栅栏门,静静地矗立在菏泽市抗日纪念馆展厅内。

栅栏门外,一位身着蓝灰色军服的八路军战士,将一袋粮食交给一位衣衫褴褛的老人。令人惊愕的是,八路军战士的军服和那袋粮食上面都沾满了殷红的鲜血。这是雕塑《血粮》中的一个场景,雕塑形象逼真,镜头感很强,令人过目不忘。

“这个场景展现的是朱程运送‘血粮’的故事。”菏泽市抗日纪念馆馆长陈宪云说。他随后结合历史资料,为牡丹晚报全媒体记者讲述了一个感人至深的历史故事。

朱程运送“血粮”的故事,发生在抗战时期冀鲁豫根据地军民最艰难的岁月。1941年4月12日至18日,日伪军出动1.5万人对我根据地进行疯狂、残酷的大“扫荡”。鬼子离开后,根据地内血腥遍野、尸体纵横,瓦砾焦土,一片荒凉。人祸遭遇天灾,那年夏季绝收,秋季严重减产,军民几乎断粮,大家只有吃秕糠、棉籽、树叶充饥。那时,八路军战士经常饿着肚子执行战斗任务。

正当饥饿不断夺去人们生命的时候,喜讯传来。冀鲁豫行政公署副主任段君毅在外地搞到一批粮食,冀鲁豫军区司令员杨得志立刻命令民一旅长兼五分区司令员朱程带队前去运粮。

运粮部队押送着50辆满载着粮食的大车,穿过敌人多道封锁线,边打边行进,有的战土中弹,鲜血溅在粮袋上,赶车的群众便把负伤、牺牲的战士抬上粮车。经过激战,终于运回了粮食。但这一仗,我军30余名指战员献出了宝贵的生命。

听了血粮的来历,广大群众手捧沾染着战士鲜血的颗颗高粱、玉米,泣不成声。他们说:“自古都是兵吃民粮,而今民吃兵粮,八路军以血夺粮,这粮咱不能都吃了啊,咱要留下来当种子,打了粮食跟日本鬼子拼啊!”

“‘血粮’的故事,感人至深,但了解这段故事的年轻人很少,我们有责任有义务大力宣传。”陈宪云激动地说。

大刀砍出中国魂

“据不完全统计,抗战历史上,曾经有8名菏泽籍国民党将军英勇杀敌、为国捐躯,另外还有2名湖南籍国民党将军血洒菏泽大地,其中上将1名、中将3名、少将6名。”陈宪云介绍,“这里面最为大家熟知的便是赵登禹将军。”

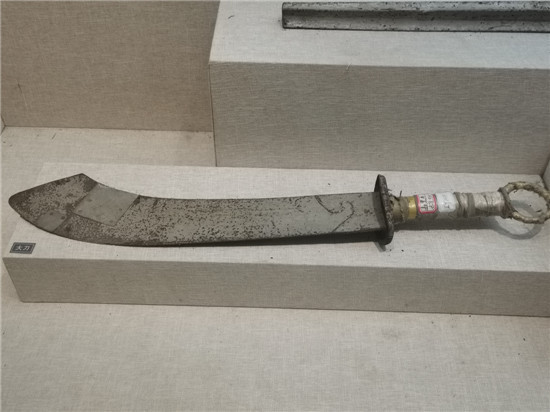

作为菏泽老乡,赵登禹的英勇事迹蜚声遐迩,但令人意想不到的,他使用过的大刀竟保留至今。“这便是赵登禹将军曾经使用过的大刀。”陈宪云指着纪念馆展柜内的一把大刀对牡丹晚报全媒体记者说。

记者目测,这柄大刀长约一米,刀身上布满了斑斑锈迹。“大刀向鬼子们的头上砍去”,记者脑海中突然出现了这样一句歌词。大刀旁边,悬挂着这样一张照片:一位魁梧健壮的军人骑于猛虎之上,右拳高握,左手按虎头。上题“打虎将军”,落款为冯玉祥。“打虎将军”便是赵登禹。1918年,赵登禹随冯玉祥驻防湖南常德时,闻有猛虎伤人,便只身上山,空拳毙虎。冯玉祥知悉后,请人拍下照片,亲笔题字,以资奖励。

5年前,牡丹晚报全媒体记者采访时,偶然在牡丹区档案馆看到了两枚赵登禹将军的纪念奖章,一枚是“喜峰口罗文峪抗日战役受伤纪念奖章”,另一枚是“喜峰口罗文峪抗日战役纪念奖章”。

2015年4月7日,赵登禹的女儿赵学芬委托其堂侄赵建国,将这两枚珍藏的纪念奖章带回家乡,捐献给牡丹区档案馆。两枚奖章均为银质,奖章的外圈刻着“为民族争生存而战”“陆军第二十九军”。背面刻着“民国二十二年三月九日”,下刻“宋哲元赠”。这是喜峰口战役结束后,为了表彰大刀队壮士和参与该战役作战的官兵,宋哲元赠予的。

1933年3月,长城抗战爆发。3月9日,赵登禹率部驰援喜峰口,与日军展开了惨烈的争夺战。经过三天激战,喜峰口几度易手,双方伤亡惨重,赵登禹的左腿也被敌人的炮弹炸伤。为了削弱日军的武器优势,3月11日晚,赵登禹带伤组织三个团的敢死队,身背大刀和手榴弹,分两路夜袭日军炮兵阵地和宿营地,砍杀日军500余人。

喜峰口夜袭战的胜利,使赵登禹和他的大刀队名声大振。当时的政府为表彰赵登禹的奇功,给他颁发了最高勋章,并将109旅扩编为132师,升他为师长,授中将衔。远在上海的音乐家麦新被赵登禹大刀队的英勇所感动,激情澎湃,谱写了著名的抗日歌曲《大刀进行曲》,从此,“大刀向鬼子们的头上砍去”唱遍了全国。

一根扁担

扁担是鲁西南地区司空见惯的家什,能进入菏泽市抗日纪念馆珍藏展出,肯定有着非同寻常的意义。

展现在广大观众眼前的,是一根“民选县长”王石钧曾经使用过的扁担。“抗战时期,他曾经挑着这根扁担,与冀鲁豫军民一道战斗、生产,直至血洒疆场。”陈宪云感慨万千。这根扁担长约两米,最宽处约10厘米。扁担的旁边,有一幅《王县长传略》碑文拓片,上面记录着这位民选县长的事迹:“王石钧自幼天资聪慧,六岁入私塾,十二岁父母先后去世,因家贫辍学,至十八岁始入曹县职业学校……”

投笔从戎,从学堂到沙场,王石钧身先士卒,深受乡亲们爱戴,并被推选为曹县抗日民主政府县长。1941年秋天,曹县发生了罕见的灾荒。王石钧搜集粮食,煮粥济民。听闻父亲在施粥,饥肠辘辘的孩子跑回家,眼巴巴地央求母亲:“娘,俺爹是县长,他在给大家发粮食,咱也去给他要碗粥喝吧。”可王石钧的妻子深知丈夫的品性,不愿去给丈夫“添麻烦”。

最后,在乡亲们的劝说下,王石钧的妻子去找了丈夫,为难地开了口:“我能忍,孩子实在饿得忍不下去了……”出于人情,王石钧应该给孩子一碗粥喝,可是他最后还是摇了摇头,对妻子说:“家里的困难我知道,可救济粮只有一点儿,这粥咱能喝吗?”

一根扁担,见证了王石钧煮粥济民,也见证了他血洒疆场。1943年3月27日,抗日武装部队在曹县青岗集镇与日寇遭遇,被敌人团团围住。王石钧带领战士们突围,在激战中不幸受伤被捕。

王石钧经受了敌人的严刑拷打,始终没吐露一个字。敌人把他押上汽车带往城里,在飞驰的汽车上,王石钧暗暗地磨断绳索,择机跳下了汽车,几个日军连忙开枪射击,接着又跳下汽车,对着他的胸膛连刺数刀才扬长而去。

当地群众闻讯赶来,急忙把身受重伤的王石钧抬回村里,请医生抢救。但终因伤势过重,其伤口逐渐恶化,王石钧在弥留之际,还在关心着群众的生活,声音微弱地问大伙:“杨槐花开了没有?那可是咱们度荒的好菜。”大伙告诉他,槐花已经开了。他断断续续地说:“这就好了……群众有吃的了……”话没说完,就牺牲了。

羊油饼送英雄

一只鏊子、一根擀面杖和一个风箱,摆放在展柜的醒目位置,它们的主人叫孙留阁。70多年前,孙留阁曾经使用这些工具,为回民支队创建人、抗日民族英雄马本斋,烙过羊油饼。

“这些看似普通的生活用具,背后却折射着血浓于水的军民鱼水情。”菏泽市抗日纪念馆馆长陈宪云说。1942年,马本斋转战鄄城,两次到军屯村进行休整。当时正值大灾荒,军屯人在极度困难的情况下千方百计让回民支队战士吃饱饭。其间,马本斋身染疾病,年轻媳妇孙留阁把家养老母鸡杀了熬成汤,还跑了三十几家邻居凑了半瓢白面、烙了羊油饼,给马本斋送去。

据军屯村村民回忆,马本斋曾两次到过这里,都是广大村民给他打掩护,他才能安安心心地住下。

“马本斋第一次到我们村时谁也不知道。”几年前在接受本报记者采访时,军屯村村民张兆苏回忆,有天清晨,早起的村民打开大门后,发现大街上有许多扛枪的人正在睡觉,吓了一跳,连忙紧闭大门。“当时都很害怕,不知道是从哪里来的部队,也不知道他们要干什么。”张兆苏说,后来才知道是马本斋的抗日队伍,他们是当天凌晨到达村里的,怕惊扰了百姓,马本斋就下令部队在街上过夜。

“马本斋第一次在我们村住了3天,第二次住了9天,养好病就走了。”也是在几年前,在接受本报记者采访时,军屯村村民张兆言回忆,马本斋在村中养病期间,他曾经为马本斋烧过水、端过茶。

陈宪云介绍,2015年,马本斋之子马国超将军,经多次寻访,终于找到了当年为父亲烙饼的孙留阁老人,老人又亲自为马国超烙了羊油饼,马将军激动得流下了泪水。

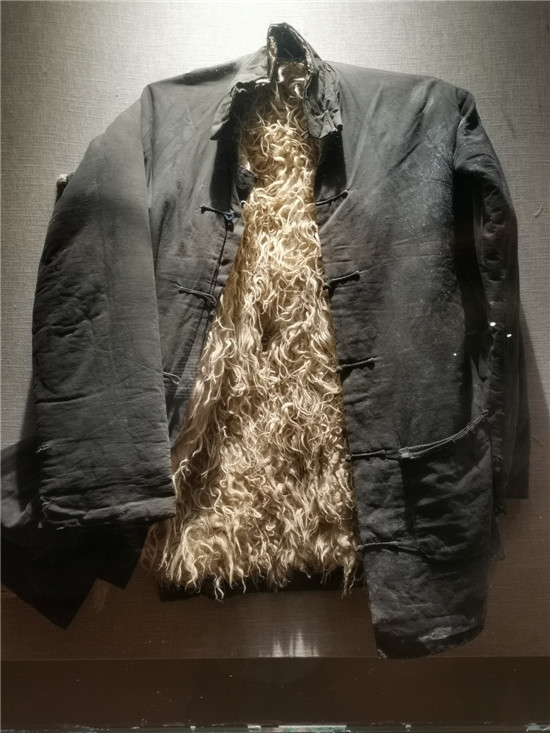

皮袄和夹袄

“袁复荣日夜操劳,这件皮袄曾经陪伴他度过了很多个寒冷的冬夜。”在菏泽市抗日纪念馆一个展柜内,存放着一件皮袄,陈宪云介绍,其主人是鲁西南抗日根据地创始人之一的袁复荣。

袁复荣出生在曹县袁石庄富甲一方的大户人家。“袁家是清末有名的富户乡绅,田产众多,还拥有一些手工作坊。”陈宪云介绍,他追求进步,很早便参加革命。1941年夏,鲁西南军分区和抗日专员公署先后成立。1942年5月,袁复荣担任专署专员。他在统一战线工作、开展武装斗争、减租减息和根据地建设等方面倾尽全力,工作很有成效。

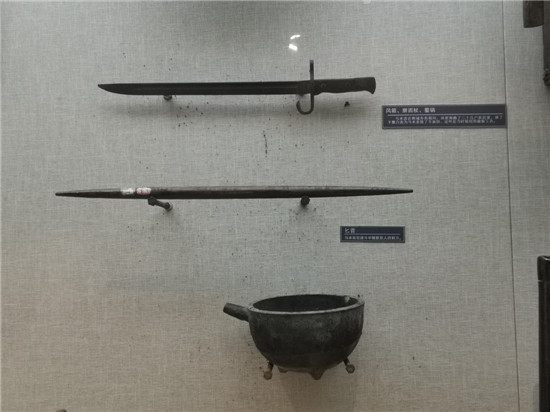

1943年9月,日伪军1万余人分10路对湖西、鲁西南地区进行大规模“扫荡”。袁复荣和鲁西南第五军分区司令员朱程率部抗击,在王厂村与日伪军进行了殊死搏斗,从上午到黄昏,竟日激战,异常惨烈。子弹打光了,刺刀卷刃了,袁、朱二人同最后剩下的三十名战士全部殉国。

战斗进行时,一个日军战地记者记述了王厂战斗的惨烈,“(八路)决死指挥”“拼死抵抗”“不见降服的样子”。日军进入时,阵地已“有如地狱”。当逃难的村民返回故乡,发现村庄内遍布八路军战士的遗体。随后几天内,郑庄村民在村后洼地刨了两个坑,将战士遗体抬入坑内安葬。

1945年9月,抗战胜利结束。冀鲁豫行署取“复”“程”二字,在曹东南青堌集设立复程县,以纪念朱程和袁复荣。

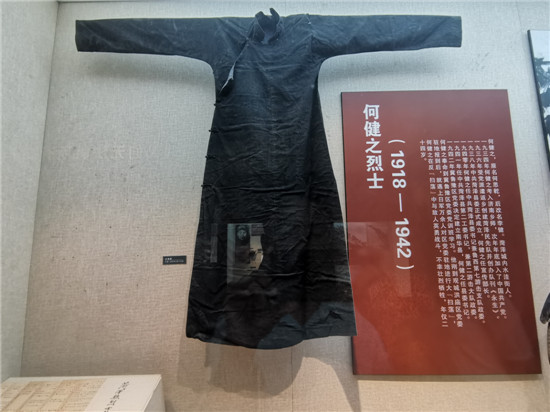

无独有偶。菏泽市抗日纪念馆还珍藏着一件夹袄(左下图),它的主人是何健之。何健之也是我党开辟菏泽抗日根据地的奠基人之一,1918年生于菏泽城内水洼街。1935年,在济南加入中国共产党。第一个孩子出生后,他曾对襁褓中的婴儿说:“现在你父亲为了革命事业出生入死,就是为了争取全国解放,使中国人民和下一代永不再受苦,使国家变成红色的中国。希望你成年之后能看到整个亚洲都变成红色的,那就给你取名叫‘红亚’吧!”

1942年秋,冀鲁豫区党委决定建立南华县,何健之任县委书记。不久,何健之奉命到冀鲁豫区党委党训班学习。随后,他遇上日军对区党委驻地进行大“扫荡”,何健之在反“扫荡”中与敌人英勇战斗,不幸壮烈牺牲,年仅24岁。

一件皮袄和一件夹袄,两件原本普通的御寒衣物,因它们的主人英勇抗战而被载入史册。

抗日战争渐行渐远,今天的年轻人,已经很难想象刺刀见红、大炮轰鸣的战场到底是什么样子。但是,当我们从菏泽市抗日纪念馆中重新“扫描”那些抗战文物,检索一个个抗战故事,无数英烈慷慨赴国难时,所表现出来的坚定、无畏与刚烈,却依然让我们掩卷深思。

鲁公网安备 37172902372011号

鲁公网安备 37172902372011号